La colère, la joie, le dégoût, la tristesse, l’attachement : les émotions sont partout, tout le temps. Elles font tellement partie du quotidien qu’on a du mal à concevoir qu’elles puissent être difficiles à comprendre ou à exprimer. C’est pourtant ce qui arrive parfois, notamment dans le cas d’une personne ou d’un enfant atteint de troubles du spectre autistique (TSA). Dans cet article, les experts Emoface vous aident à comprendre un peu mieux les émotions et comment les personnes autistes les appréhendent : quelles sont leurs fonctions ? Pourquoi travailler sur les émotions ? C’est parti !

Retrouvez notre précédent live sur l’apprentissage des émotions, réalisé avec Alina Macavei, psychologue clinicienne.

Une émotion est généralement définie comme une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a une manifestation interne, et génère une réaction extérieure. On expérimente les émotions de manière introspective : on les ressent “à l’intérieur de soi” ; et on peut également en observer les manifestations physiques et physiologiques : on dit souvent que la colère et la peur font battre le cœur plus vite, que la honte fait rougir, que le dégoût provoque “un haut-le-coeur” ou encore que la joie fait “pétiller les yeux”.

Les émotions comprennent trois composantes essentielles, interagissant toutes en elles : ressentir, exprimer, et réagir.

En réalité, l’état de la recherche actuelle sur les émotions ne permet pas d’associer une manifestation physique et/ou physiologique particulière à chaque émotion. Ce qui est admis, c’est que les émotions, et surtout leur expression, agissent comme un régulateur social, c’est-à-dire que les émotions ont plusieurs fonctions sociales, dont une très importante : la communication.

Les expressions faciales des émotions ont une fonction de communication, dans la dyade (entre deux personnes) et dans un groupe. Elles renseignent sur le potentiel état psychologique d’une personne, sur sa disponibilité, et sur le message qu’elle souhaite transmettre à son interlocuteur.

Les émotions sont essentielles à la décision, l’action, et les interactions sociales.

Sans surprise, tout le monde ressent des émotions. Le développement émotionnel se fait dès le plus jeune âge, et l’enfant est capable, grâce à l’observation de son environnement, de ses pairs, et au développement de sa capacité à communiquer, d’un apprentissage émotionnel.

D’un point de vue neurotypique, l’apprentissage des émotions et le travail sur les émotions n’est pas souvent fait explicitement. Il est considéré, pour beaucoup, comme “inné”, se faisant naturellement au cours de la petite enfance et durant le développement de l’enfant. Les relations interpersonnelles se construisent autour de “scénarios émotifs” admis par consensus : on sait repérer les indices situationnels et expressifs permettant de comprendre les émotions des autres.

Résultat : on ne pense pas souvent à notre façon d’apprendre les émotions, de les comprendre, de les exprimer…

Pour certains profils, notamment les personnes neurodivergentes ou neuroatypiques, l’expression, la reconnaissance et la gestion des émotions peuvent être différentes. C’est ce qui se passe par exemple chez les enfants autistes (TSA) ou ceux ayant des troubles envahissants du développement (TED).

Du fait de ces différences, les personnes concernées sont parfois confrontées à des difficultés par rapport aux émotions ; mais aussi à des difficultés à trouver des outils ou des moyens qui leur sont adaptés pour les reconnaître et les exprimer. Cela peut entraîner, par exemple, un décodage plus compliqué de certaines situations sociales, ou des émotions de son interlocuteur.

Ce qu’il est très important de comprendre dans ce cas, c’est qu’au sujet des émotions, il y aura toujours des difficultés et des incompréhensions des deux côtés de l’équation. Par exemple, une personne avec des TSA peut avoir des difficultés à décoder une situation sociale, ou reconnaître les émotions de quelqu’un d’autre ; et une personne neurotypique peut avoir du mal à comprendre la façon qu’a une personne avec des TSA d’exprimer ses émotions.

Une personne neurotypique commet elle aussi des erreurs entraînant l’incompréhension dans l’interaction. L’important est d’essayer de se comprendre mutuellement, de traduire le langage émotionnel de chacun.

Il demeure beaucoup d’aprioris sur l’autisme, et sur l’insensibilité et le manque d’empathie supposés des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme.

La question la plus posée, après avoir cherché les termes « apprentissage des émotions” et “TSA” sur un moteur de recherche est : “Est-ce que les autistes ont des sentiments ?”, suivie de “Pourquoi travailler les émotions avec les enfants ?”. Le mythe de la personne avec des Troubles du Spectre Autistique « sans émotions » persiste. C’est bien évidemment faux : une personne sur le spectre de l’autisme ressent des émotions !

Ce qui est différent, pour une personne avec TSA, c’est :

Les émotions ont un rôle social important, surtout dans leur expression. Apprendre à les reconnaître, les nommer et les interpréter peut beaucoup aider à communiquer.

Apprendre à gérer ses émotions permet également d’aborder la vie avec plus de sérénité, d’avoir des solutions pour pouvoir mieux gérer certaines situations. Elles peuvent aider à mieux comprendre les autres, et comment interagir avec eux.

Les expressions faciales des émotions sont une source d’information très importante à propos de la personne qui les produit : sur son état émotionnel, et ses intentions. Elles sont aussi une source d’informations sur des objets et des événements de l’environnement.

Elles peuvent aussi aider à se faire comprendre : exprimer ses émotions peut permettre aux autres de comprendre des comportements ou des réactions, ou comment réagir en retour. Réussir à gérer ses émotions, mais aussi à les identifier et les communiquer peut ouvrir la porte à beaucoup de choses : plus de communication, d’autres apprentissages, un plus grand bien-être au quotidien…

Mais il ne faut pas oublier que bien sûr, le vécu de chacun est différent. Chaque personne a un profil différent, et un parcours qui l’est tout autant ! Si l’on parle de Troubles du SPECTRE Autistique, ce n’est pas pour rien !

Avoir des difficultés dans tous les domaines cités ne veut pas dire qu’une personne avec des TSA n’a pas d’émotions, ou ne peut pas les comprendre. Indiquer ces difficultés, ce n’est pas souligner une incapacité des personnes avec des TSA : c’est faire comprendre que certaines personnes ont un fonctionnement différent. On ne peut pas demander à une personne neurodivergente d’adopter un fonctionnement différent, mais on peut faire en sorte de prendre en compte les particularités de chacun afin de rendre le monde plus inclusif et les interactions plus bienveillantes.

Les personnes avec TSA peuvent en avoir besoin pour mieux comprendre les autres, parce que cela peut les aider à se sentir mieux, et parce qu’elles ont plus de difficultés qu’une personne neurotypique à reconnaître, comprendre et exprimer leurs émotions et celles des autres… Mais tout le monde peut en bénéficier. Le monde évolue et on se rend compte maintenant de ce qui est bon pour nous.

Auparavant, il était plus courant de chercher à cacher, ou nier certaines émotions, les émotions plus négatives par exemple… On pensait également que c’était quelque chose d’inné, sur laquelle il n’y avait besoin d ‘aucun travail. Maintenant, on se rend compte que le travail des émotions bénéficie à tous, et il est très important : une personne qui sait comment gérer ses émotions possède des outils qui lui seront utiles pour se sentir mieux au quotidien et aborder plus sereinement la vie.

Dans les classes de maternelle, qui sont souvent le début de l’apprentissage de la vie en collectivité, le travail sur les émotions et la gestion émotionnelle permet de mieux passer ce cap, et d’acquérir de meilleures compétences sociales plus tôt. À tout âge, lorsque les enfants sont écoutés et que leurs émotions sont prises en considération, cette attitude bienveillante suscite une plus grande motivation, plus de créativité, une meilleure stabilisation de l’humeur…

Il est très important que tout le monde en apprenne plus sur les émotions. Par exemple, pour comprendre qu’un enfant de 3 ans ne fait pas un “caprice” quand il se roule par terre au supermarché car vous ne voulez pas lui acheter quelque chose. Il n’a simplement pas la maturité émotionnelle nécessaire à la gestion de sa frustration. L’important est de lui montrer la solution, de l’accompagner vers le comportement le plus adapté.

Les compétences émotionnelles, comme toutes sortes de compétences, se travaillent, et ce tout au long de la vie. Le travail sur les émotions peut être introduit à l’école, mais on peut aussi travailler sur les émotions au quotidien, en tant que parent, avec ses enfants.

En tant qu’adulte, il est également possible de faire un travail sur ses émotions. Il est même important de le faire : se donner la possibilité de mûrir émotionnellement, d’apprendre de nouvelles techniques afin de gérer ses émotions, ou encore d’apprendre à bien identifier ses propres émotions ne peut être que bénéfique au quotidien.

Si vous ou votre enfant souhaitez compléter ou commencer un apprentissage des émotions, EMOFACE Play & Learn Emotions un moyen de s’entraîner régulièrement ! Vous pourrez apprendre en jouant, accompagnés par nos avatars 3D intelligents.

Télécharger l’application sur l’App Store

Télécharger l’application sur le Play Store

Pour toutes vos questions, ou si vous souhaitez partager votre expérience sur l’apprentissage des émotions : Contactez-nous

Parent ou proche d’une personne avec des Troubles du Spectre Autistique, professionnel de santé ou bien personne concernée, vous avez peut-être déjà entendu parler des scénarios sociaux. On les décrit vaguement comme de petites scénettes faisant la démonstration de comportements « adaptés » socialement, ou expliquant certaines règles sociales ou certains codes sociaux.

Le terme « scénario social » a été utilisé pour la première fois par Carol Gray en 1990. Au départ institutrice auprès d’enfants ayant des Troubles du Spectre Autistique aux Etats Unis, la thérapeute a créé le premier scénario social pour aider un enfant à comprendre les règles d’un jeu collectif à l’école. En relisant l’histoire régulièrement, l’enfant a réussi à comprendre les règles du jeu, à s’intégrer dans les parties, et jouer avec les autres enfants.

Après le succès de ce premier scénario social, d’autres ont été mis en place pour le même enfant, donnant également de bons résultats.

C’est comme cela que Carol Gray a commencé à développer les scénarios sociaux, sur lesquels elle a mené de nombreux travaux.

Les scénarios sociaux : “un outil d’apprentissage social, qui encourage un échange d’informations sûr et significatif entre les parents, professionnels, et personnes avec TSA de tous âges ”.

Carol Gray

L’important pour un scénario social, c’est aussi que le contenu soit adapté et accessible à la personne à qui il est destiné : adapté à son niveau de compréhension, d’attention, de langage… Selon la personne, il faudra donc un scénario avec plus ou moins de phrases complexes, plus ou moins long…

Les scénarios sociaux sont donc des “histoires courtes” qui aident à l’apprentissage social. Toutes les règles sociales qui paraissent évidentes à une personne neurotypique, sont bien plus difficiles à comprendre pour les personnes avec des TSA. Pourquoi à la question “comment vas-tu”, répond-on systématiquement “bien” même lorsque l’on va mal ? Pourquoi annonce-t-on que l’”on va bientôt manger” alors que l’on ne sait même pas encore ce que l’on va cuisiner ? Pourquoi dit-on que l’on aime un cadeau qui nous a été fait, pour ensuite le faire échanger en magasin ? Toutes ces choses que les personnes sans TSA savent individuellement et collectivement, et intègrent sans trop de difficultés, représentent pour les personnes avec TSA un véritable challenge, et beaucoup d’interrogations.

Ce qu’il est très important de comprendre, c’est qu’une personne avec des Troubles du Spectre Autistique n’a pas le même “équipement social” qu’une personne qui n’en a pas. Elle aura besoin d’explications supplémentaires pour comprendre les situations sociales qu’elle ne comprend pas et qui lui posent problème. Elle aura plus de difficultés pour tout ce qui relève des habiletés sociales. Il est très important de comprendre son point de vue aussi ! C’est pour cela que les scénarios sociaux sont un support intéressant, de petites histoires qui encouragent à l’interaction et à l’échange : on peut les lire à deux, se poser des questions, organiser un rendez-vous de lecture tous les jours ou toutes les semaines…

Toujours selon Carol Gray, trois principes sont essentiels lorsque l’on veut créer un scénario social.

En adoptant cette façon de penser inclusive, bienveillante et compréhensive, l’auteur du scénario social aura plus de chances d’arriver à se mettre à la place de l’auditeur (les enfants, adolescents ou adultes TSA), et donc de mieux transmettre son message.

Une liste de 10 critères à respecter lors de l’écriture d’un scénario social a été définie par Carol Gray, et permet aussi de contrôler si un scénario social déjà créé en est bien un, et s’il sera vraiment utile et efficace.

Sous forme de petites histoires de quelques pages, souvent illustrées, les scénarios sociaux peuvent : donner des conseils, des modèles de phrases et/ou de comportements, rappeler les règles sociales, revenir sur une problématique personnelle rencontrée par la personne à qui le scénario est destiné…

Ses utilisations sont multiples, toujours dans l’idée d’un support d’aide à l’apprentissage et à la compréhension des règles sociales.

Quelques exemples de sujets de scénarios sociaux : “Je dis bonjour à la maîtresse et à mes camarades quand j’arrive à l’école” ; “Je parle pour la première fois à une personne que je ne connais pas” ; “Je ne me déshabille pas en public” ; “Verbaliser mes émotions positives” ; “Quand un adulte est au téléphone” …

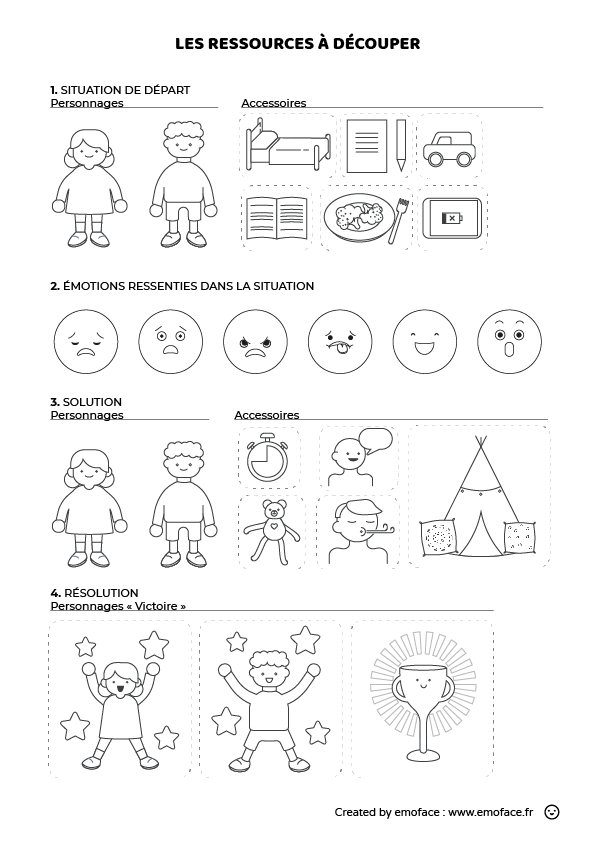

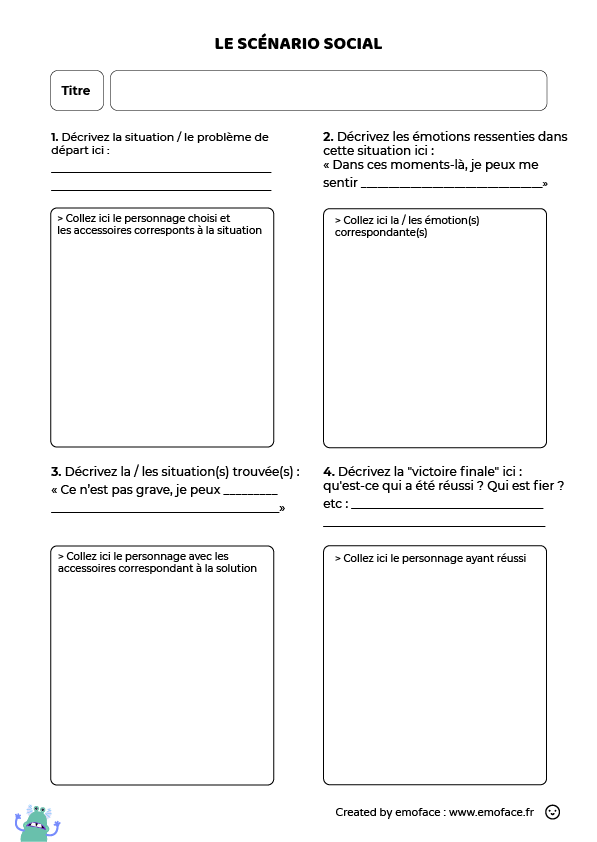

Un scénario social se compose de plusieurs parties. Voici l’une des structures possibles pour un scénario social, avec le détail de chaque partie :

où on utilise des phrases descriptives.

ex : “Quand Maman est au téléphone, j’ai très envie de lui parler et d’attirer son attention.”

où l’on met des mots sur ce que la personne ressent / peut ressentir (si la personne est non verbale et sans moyen de communication, il y aura toujours une part d’interprétation…). Cela peut contribuer à l’apprentissage et à la reconnaissance des émotions, ainsi qu’au fait que la personne puisse se sentir comprise et considérée.

ex : “Je peux me sentir contrarié.e , en colère ou déçu.e quand maman est au téléphone et que je ne peux pas lui parler.”

On indique à la personne ce qu’elle peut faire/dire lors de cette situation, comment agir et gérer ses émotions de façon adaptée.

ex : “Maman a besoin de parler avec une autre personne au téléphone, je ne peux pas lui parler. Ce n’est pas grave : je peux attendre en m’asseyant sur une chaise ou sur le canapé. Je peux m’occuper seul.e en jouant. Si je suis en colère, je peux respirer très fort pour me calmer. Si je suis contrarié.e ou déçu.e, je peux en parler à Maman quand elle aura fini de téléphoner.”

on insiste sur le fait que les personnes de son entourage, ainsi que la personne elle-même, seront satisfaites du comportement adapté.

ex : “J’ai bien attendu/joué, et j’ai réussi à bien souffler. Je n’ai pas parlé à maman pendant qu’elle était au téléphone. J’ai été calme. Maman est très fière de moi. Et moi aussi !”

Construire un scénario social avec cette structure, c’est s’assurer qu’il répond bien à une problématique personnelle : on part d’une situation que la personne à qui il est destiné en particulier a rencontrée, et qui a été problématique pour elle. On part aussi de son ressenti particulier. Lorsque l’on parle de la solution, on se base également sur les ressources que la personne a à disposition.

L’écriture d’un scénario social sous cette forme implique donc de bien connaître la personne à qui il est destiné, ou d’être très bien renseigné à son sujet. Par exemple, pour introduire des scénarios sociaux dans une prise en charge, il est très important que l’auteur échange avec la personne avec TSA à qui il est destiné, ses proches ou parents, et les personnes qui la suivent au quotidien : chaque témoignage est aussi important que l’autre, et est même essentiel.

Et voilà, maintenant vous savez -presque- tout sur les scénarios sociaux ! Et si vous en fabriquiez un, vous aussi ? Nous avons pensé à vous, et nous vous offrons avec cet article un scénario social téléchargeable et personnalisable : imprimez-le, complétez-le … Et lisez-le !

Nous avons hâte de voir toutes les histoires que vous allez créer, alors n’hésitez pas à les partager avec nous !

N’oubliez pas également que l’application Emoface Play & Learn Emotions est maintenant disponible sur Google Play et l’Apple Store !

Téléchargez l’application ici dès maintenant pour commencer à apprendre les émotions en compagnie de nos avatars 3D… Et de nos petits monstres !

Télécharger l’application sur l’App Store

Télécharger l’application sur le Play Store

Gray, C. (2021). The Discovery of Social Stories – Carol Gray – Social Stories. Carol Gray Social Stories. https://carolgraysocialstories.com/social-stories/the-discovery-of-social-stories/

Ressource régionale d’aide en autisme, & Hoff, U. (2004). SCÉNARIOS SOCIAUX : RECUEIL DE LA RÉGION 03–12.

Social Stories™ 10.2, ©Carol Gray, 2018.